在商业世界的博弈中,"两头都想占" 的骑墙策略看似精明,实则暗藏致命风险。当政策红线与市场规律形成双重绞杀,企业的生存空间正在被挤压成一条狭窄的钢丝 —— 向左是合规成本飙升,向右是市场份额流失,而中间那条看似安全的平衡线,往往是坠落深渊的起点。

一、骑墙者的生存悖论

浙江省淳安县原人大副主任童小威的 "亦官亦商" 落马案,揭开了权力与资本跨界游戏的冰山一角。这种 "前门当官、后门开店" 的畸形生态,本质上是试图用权力杠杆撬动市场利益,最终却在党纪国法的铁壁前粉身碎骨。在商业领域,类似的生存悖论同样上演:英伟达为应对美国芯片管制推出的 "特供版" 芯片,虽然通过降低算力满足合规要求,却导致其在中国市场的收入占比从 30% 骤降至 15.4%。这种 "阉割版" 产品策略,如同给千里马戴上枷锁,既削弱了技术竞争力,又引发客户信任危机 —— 字节跳动等大厂在 2024 年采购 H20 芯片时,不得不将其视为过渡选择而非长期方案。

新能源汽车行业的 "油电之争" 更将这种悖论推向极致。当政策用绿牌、免税等 "温室政策" 培育新能源车时,燃油车却背负着每升汽油 48% 的税费重担。这种 "劫贫济富" 的政策设计,不仅扭曲了市场公平,更催生了 "政策套利" 的畸形生态:部分车企通过 "50 公里纯电续航" 的微小优势骗取补贴,却在电池回收、锂矿开采等环节留下巨大环境隐患。更讽刺的是,当新能源车试图用 "冰箱彩电" 等配置包装成核心竞争力时乐鱼网官网入口,真正决定行业未来的技术迭代(如 4680 电池)却仍由市场驱动而非政策主导。

二、战略模糊的致命代价

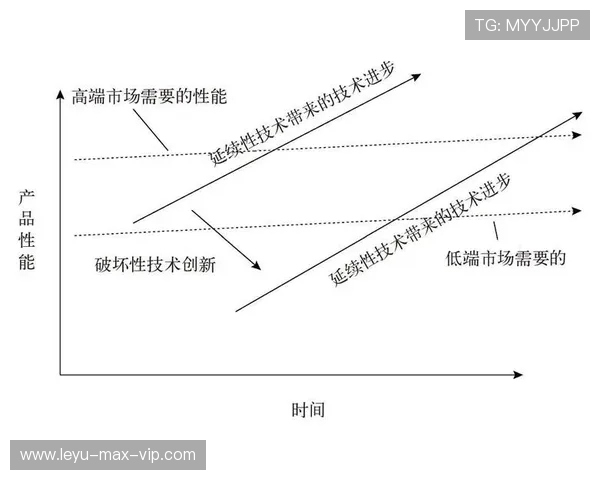

南极电商的 "吊牌之王" 困境,堪称骑墙策略的经典反面教材。这家曾经的电商巨头通过品牌授权快速扩张,却在 "低端走量" 与 "高端转型" 的摇摆中迷失方向:一边放任贴牌厂商生产劣质低价产品透支品牌价值,另一边却试图通过上亿广告预算重塑高端形象。这种 "既要延续低端现金流、又要抢占高端市场" 的战略模糊,最终导致其 2025 年 Q1 延续亏损,品牌投诉率常年位居行业前列。更严重的是,当市场理性回归,消费者对 "销量上升、口碑坍塌" 的畸形发展轨迹已失去耐心。

传统车企在智能化转型中的挣扎,同样折射出战略摇摆的代价。尽管早在 2018 年就意识到 "下半场拼的是智能化",但多数传统车企仍陷入 "全栈自研" 与 "合作共研" 的反复纠结:大众集团耗费五年时间、投入超百亿元打造的软件部门 CARIAD,最终因效率低下裁员 60%;上汽集团 200 亿元投入的 R-TECH 平台,也因市场反应迟缓而被迫并入乘用车板块。这种 "既要掌控技术灵魂、又想规避研发风险" 的骑墙心态,使其在华为、特斯拉等跨界竞争者面前节节败退 ——2025 年搭载高阶智驾的车型销量预测中,传统车企的市场份额已不足 30%。

三、破局之道:从博弈到共生

在政策与市场的夹缝中,真正的破局者正在探索第三条道路。英伟达的 "技术特供 + 生态绑定" 策略值得玩味:虽然出口管制压缩了高端芯片空间,但通过 CUDA 生态的持续投入,其在中国开发者群体中的渗透率仍保持在 40% 以上。这种 "以软件换硬件" 的迂回战术,既规避了政策风险,又为未来技术解禁埋下伏笔。更关键的是,英伟达通过与比亚迪、小米等车企的深度技术整合,将自己嵌入中国智能汽车产业链的核心环节,使政策变动的影响被产业链协同效应稀释。

中乌农产品贸易的双赢模式,则提供了另一种思路。当欧盟对乌克兰农产品设限时,中国市场的开放不仅为乌方创造 1.2 万个就业岗位,更通过农机技术输出使当地豌豆产量提升 23%。这种 "资源互补 + 技术赋能" 的模式,打破了传统贸易的零和博弈逻辑 —— 中国获得稳定的植物蛋白供应,乌克兰实现农业现代化升级,而环境成本则通过冷链技术创新被控制在最低限度。这种将政策红利转化为产业协同的智慧,正在重塑国际贸易的底层逻辑。

四、未来启示:在钢丝上跳舞的艺术

当政策与市场的博弈进入深水区,企业的生存法则正在发生根本转变。英伟达的 "技术特供"、中乌贸易的 "资源置换"、辰宜科技的 "全栈自研",这些案例共同揭示一个真理:真正的生存智慧,在于将政策约束转化为创新动力,把市场压力锻造成技术壁垒。在 2025 年的商业战场上,那些能够精准识别政策风向、敏锐捕捉市场痛点,并将两者转化为独特竞争力的企业,终将在这场双重绞杀中破茧而出。而那些沉迷于 "两头通吃" 的骑墙者,等待他们的或许只有被时代车轮碾碎的命运。

相关搜索:- 远离市场战胜市场

- 政策的三难困境

- 政策困境

- 困境儿童基本生活补助政策

- 面对经济危机政府应该采取什么措施

- 广州困境儿童救助政策问题

- 公共危机的政治化

- 经济危机及其应对政策的国际比较

- 经济危机可以避免吗

- 美国经融危机会影响咱吗